腹痛・便秘・下痢・吐き気・嘔吐・血便・下血など、いろいろな消化器に関する症状を持った患者様の窓口になるのが消化器内科です。症状によっては血液検査・超音波検査・内視鏡検査など様々な検査を行うのも消化器内科の役目です。そして診断を下し、お薬で治療出来る患者さんには薬物治療を、また手術が必要な患者さんには外科への紹介を行います。また薬物治療のみでなく、内視鏡(胃カメラ・大腸カメラ)を用いてポリープの切除や、最近では早期がんの切除まで行うようになってきており、消化器内科の役割が多くなってきています。

特に当院では、経鼻内視鏡・通常経口内視鏡・大腸内視鏡を備え、狭帯域光観察(NBI)および色素法を導入することにより、喉頭がん・下咽頭がん・食道がん・胃がん・結腸がん・直腸がんの早期発見に力を入れています。またご希望の患者様には静脈麻酔を併用し、苦痛の少ない検査を行って参ります。

食道胃逆流症(しょくどういぎゃくりゅうしょう:GERD)、逆流性食道炎

過敏性腸症候群(IBS: Irritable Bowel Syndrome)

*下記の①、②の症状を1か月以上繰り返す。また症状を説明する器質的疾患がない。

① 腹痛、腹部不快感ありおじゃ腹部膨満感がある。

② 便通異常(下痢、便秘あるいは交替性便通異常)がある。便通異常には以下の1項目を含む。

1) 排便回数の変化

2) 便性状の変化(硬便~兎糞/軟便~水様便)

IBSの原因としてはストレスなどの心理的要因や自律神経の異常、また腸内神経伝達物質の分泌異常などが指摘されていますが、いまだにはっきりとした原因に関しては判っていません。

肝臓は人体の中で最も重い臓器で、体重の約50分の1程度の重さがあり、成人では約1000~1500g程度です。その働き自体も大きく、生命維持に重要な役割を果たしています。しかし、肝臓は“沈黙の臓器”と言われるように異常が起きても症状が出にくいため、気付いた時には既に病状が進行していたというケースも多く見られます。

肝臓の働きには以下のようなものがあります。

私達は毎日、ご飯やパン・野菜・肉などの食事を摂取し、それらをエネルギーに変換する事によって活動しています。この変換する働きを持っているのが肝臓です。小腸で吸収された糖質・タンパク質・脂質は肝臓に運ばれて代謝され、貯蓄されたり身体に必要な栄養源に変えられます。例えば、ブドウ糖は肝臓でグリコーゲンに変えられて貯蓄され、必要に応じてブドウ糖に変えられエネルギー源として使われます。タンパク質はアミノ酸、脂質はコレステロールや中性脂肪に変えられます。

その他にも細胞膜にある物質や血液を固める物質、ホルモンの素材、神経伝達物質の素材などからだにとって大切な物質もすべて肝臓で代謝されています。

食物やアルコール、薬や毒素など体外から摂取したり、体内で生成された有害な物質を解毒し無毒化します。タンパク質は体内で分解される際に有害なアンモニアを生成しますが、肝臓で無毒な尿素に変えられ排出されます。また、アルコールの解毒は有名です。

【肝臓と飲酒】

アルコールはまず、腸から吸収されます。そして、肝臓へと運ばれ、アセトアルデヒド(解毒の過程で発生する有害物質で二日酔いの原因)という物質に変換され、最終的には、水と炭酸ガスにまで解毒されて、血液中に排出されます。二日酔いがひどい方は、肝臓が弱っているのかもしれません。

>肝臓は、体内の古くなったコレステロールや赤血球を分解して胆汁を作り、その胆汁を胆管→胆嚢→十二指腸へと排出して脂肪の吸収を助けたり、肝臓に蓄積された老廃物を体外へ排泄する働きを持っています。胆汁は肝臓から1日約500~800m分泌され、消化酵素を活発にし、脂肪やたんぱく質を分解して腸から吸収しやすくします。腸から吸収された胆汁はまた肝臓に戻り、そしてまた胆汁として分泌されるという効率の良い腸肝循環を行っています。

栄養状態の指標となるアルブミンというタンパクを合成します。また、血液を固める血液凝固因子を作ります。

わが国の慢性肝炎の約70%はC 型肝炎ウイルス、15~20%がB 型肝炎ウイルスによるものです。残りの多くがアルコール性肝障害で、その他に非アルコール性脂肪性肝炎(Non-alcoholic hepatitis;NASH)、自己免疫性肝炎(Autoimmune hepatitis;AIH)、原発性胆汁性肝硬変(Primary Biliary Cirrhosis;PBC)、薬剤性肝障害などがあります。しかし、健康診断で肝障害を指摘される多くは脂肪肝が原因です。

慢性肝炎とは、臨床的には6ヶ月以上の肝機能検査の異常が持続している病態を指します。

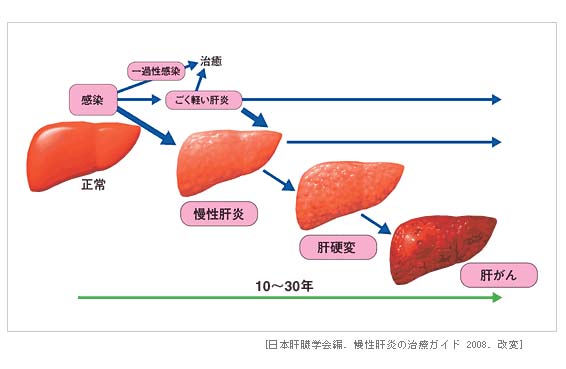

つまり、肝臓の細胞(肝細胞)が長期間にわたり持続する炎症によって壊れる病気です。次第に肝臓に線維線維化が生じ、肝硬変となり、肝細胞がんを合併する場合もあります。

わが国の慢性肝炎の約90%がB 型やC 型の肝炎ウイルスの感染によるものです。

C型慢性肝炎の自然経過

治療しないと10~30年後に肝硬変、肝臓がんに移行しやすい

血液中のHBs 抗原が陽性の場合は、血液中にB 型肝炎ウイルスが存在すると考えられます。さらに、HBe 抗原が陽性の場合はウイルスの量が多く、HBe 抗体が陽性の場合はウイルスの量が少ないと考えられますが、これには例外もあります。血液中のウイルス量はHBV-DNA 量を測定すればわかります

非アルコール性脂肪性肝炎(Non-alcoholic steatohepatitis;NASH)

NASHは、1980年にアメリカの Mayoクリニックの病理学者 Ludwig が命名しました。アルコールを飲んでいない人に、アルコール性肝炎と同じ病理組織像(脂肪沈着、マロリー体、pericellular fibrosis)を呈する人がいるということで、non alcoholic steatohepatitis;NASH という名前をつけました。

症状:自覚症状はほとんどなく、検査で発覚することがほとんどです。

自己免疫性肝炎(Autoimmune hepatitis;AIH)

原発性胆汁性肝硬変(Primary Biliary Cirrhosis;PBC)

肝臓がんの種類は、大きく分けて2種類あります。はじめから肝臓にできる原発性肝細胞がんと、他の臓器から転移して起こる転移性肝がんです。

転移性肝がんとは、他の臓器に発生したがんが肝臓に転移したものです。肝臓は、血管を介して全身のさまざまな臓器とつながっているため、他の部位で生じたがんが高頻度に転移します。特に、胃や大腸、胆のう、膵臓などの腹部臓器の血液は門脈という血管を介して1度肝臓を通ってから全身に回るため、これらの臓器のがんは最初に肝臓に転移することが多くみられます

急性膵炎は、胆石や胆汁のうっ滞や多量の飲酒が原因で、活性化された膵酵素(すいこうそ)によって自分の膵臓が自己消化されてしまい、膵臓やその他の主要な臓器に炎症と障害が引き起こされる病気です。 短期間で軽快する軽症膵炎から、多臓器不全(たぞうきふぜん)で死に至る重症急性膵炎まで、様々なケースがあります。

長年にわたる多量のアルコ-ル摂取やその他の原因によって、膵臓に繰り返し炎症が起こり、次第に膵臓の細胞が破壊されて膵実質が脱落して線維に置き換わり、膵臓全体が硬くなって萎縮していく病気です。我が国の慢性膵炎患者の成因として最も多いのは、アルコール性で 64.8%を占め、次に原因不明の特発性が18.2%、胆石性は2.8%です。男性ではアルコール性が73.0%で最も多く、女性では特発性が40.5%と最も多くみられます。

症状が出現する原因、あるいは誘因を除去することが重要です。すわなち、食事やストレスなどの生活習慣の改善が必要で、禁酒の実現には、家族、社会の協力が必要となります。

治療の原則として、

>

などが挙げられます。

腹痛を繰り返す患者さんでは、食事摂取による疼痛誘発を避けるために1回の食事量を少なくし、1日に4~5回摂取するようにします。また、ストレスも慢性膵炎に悪影響を及ぼしますので、心身の安静を守りストレス・不安の解消などに努めることも重要です。

腹痛に対しては鎮痙薬、鎮痛薬を投与します。腹痛の程度が比較的軽度の場合には、消化酵素薬や酵素阻害薬の経口投与などを行います。膵機能の低下による消化吸収障害(下痢、脂肪便)に対しては、消化酵素薬の大量投与が必要になります。また、胃酸分泌抑制薬も併用します。慢性膵炎が原因で発症した糖尿病(膵性糖尿病)は、通常の糖尿病で使用される経口糖尿病薬ではコントロールが困難な場合が多く、一般にインスリン注射が必要になります。

保存治療でコントロールできない疼痛、膵管の狭窄や膵石のために腹痛が持続あるいは繰り返す症例や、膵嚢胞や膿瘍などの合併症を伴う場合には、膵管内へチューブを入れ膵液のうっ滞を取り除いたり(ドレナージ術)や、膵石に対して体外衝撃波結石破砕療法(ESWL)による治療も行うこともあります。また、膵嚢胞や膿瘍に対しては手術やエコー下ドレナージなどが必要に応じて行われます。

通常、膵がんとは膵管から発生し、充実性の腫瘤を形成して浸潤、転移を起こしやすい膵管がん(通常型膵がん)を意味します。膵臓のがんの90~95%を占めており、消化器のがんのなかでも難治性のがんの代表です。膵がんの発生率は胃がんや大腸がんに比べ1/3~1/5程度にもかかわらず、国内におけるがんによる死亡原因の第5位を占めています。難治がんである原因は、膵臓がんには特異的な初発症状がなく、膵臓がんと診断された時には多くが高度に進行しており、既にがんが膵臓の周囲の重要臓器に拡がっていたり、肝臓などの他臓器にがんが転移していて、7割から8割の方は外科手術の適応にならないこと、また、たとえ切除可能であっても早期に再発を生じることが多いことが挙げられます。

膵臓を3等分し十二指腸側から膵頭部、膵体部、膵尾部といいますが、膵がんの多く(70~80%)は膵頭部に発生します。

膵臓のがんには他に、膵臓に嚢胞を形成するがん、粘液を産生するがん、ランゲルハンス島から生じたがんなどがありますが、ここでは、大多数を占める通常型膵がんについて述べます。